1975: ricostruzione e boom economico che avevano caratterizzato gli anni post bellici con l’intenso sviluppo di costruzioni ed infrastrutture sono ormai finiti, ma sul territorio ne rimangono tracce profonde.

1975: ricostruzione e boom economico che avevano caratterizzato gli anni post bellici con l’intenso sviluppo di costruzioni ed infrastrutture sono ormai finiti, ma sul territorio ne rimangono tracce profonde.

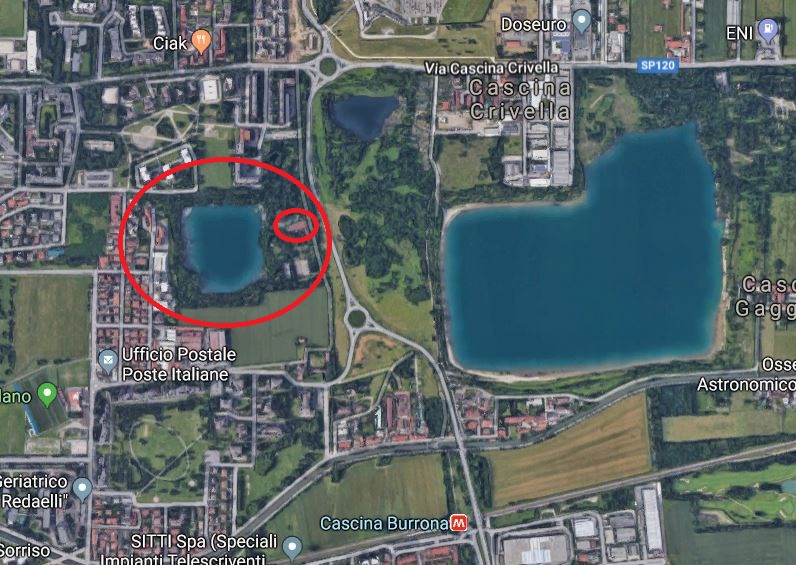

L’immagine del 1975 evidenzia una porzione della pianura padana ai margini orientali di Milano fra i comuni di Vimodrone e Cernusco sul Naviglio ove le cave di sabbie e ghiaie sono diventate elementi tipici del paesaggio: un’attività estrattiva forsennata e senza regole che porta via milioni di metri cubi di materiale lasciando ferite profonde. I fronti di cava perfettamente verticali coincidono con i limiti di proprietà, si scava così in profondità da arrivare sino allo sfruttamento dell’ultimo metro utile, come si vede chiaramente nell’immagine per la cava sulla sinistra che risulta già abbandonata dopo il suo completo sfruttamento ed esaurimento. Le norme regolative dell’attività di cava che impongono metodi estrattivi meno rapaci ed il recupero delle aree post coltivazione arriveranno solo alla fine degli anni 80, così la cava ormai cessata di Vimodrone rimane un lago con sponde altissime il cui destino dipenderà dai proprietari dell’area.

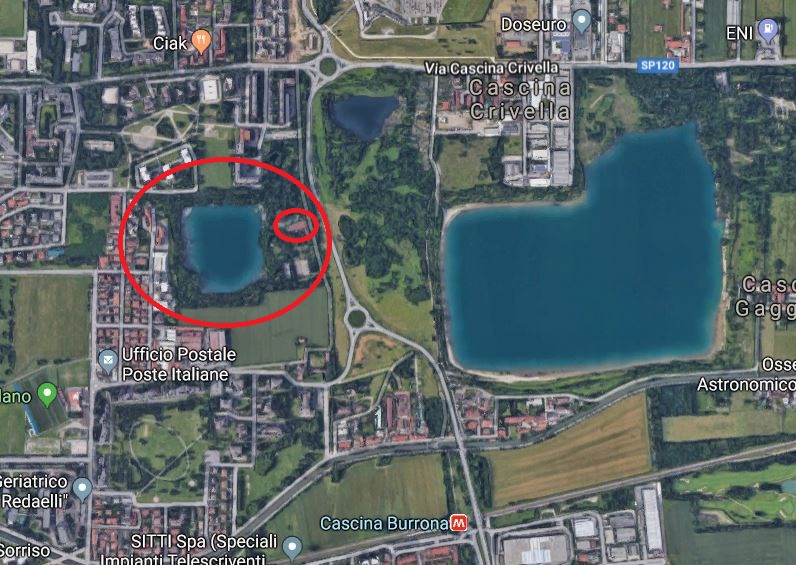

Per molti anni sarà un’area dove si svolgevano le attività ricreative del circolo del dopolavoro della Cariplo che ha sede nella contigua cascina Gabbana, un complesso architettonico del XVIII secolo vincolato per le sue emergenze e peculiarità architettoniche ora in stato di abbandono, e che comunque caratterizza la zona cosicché per estensione finisce per identificare anche la ex cava ed il lago di risulta.

Nel frattempo però vegetazione e fauna si sono sviluppate costituendo un vero e proprio ecosistema, sia pur con i limiti di evoluzione e complessità propri di un ambito artificiale.

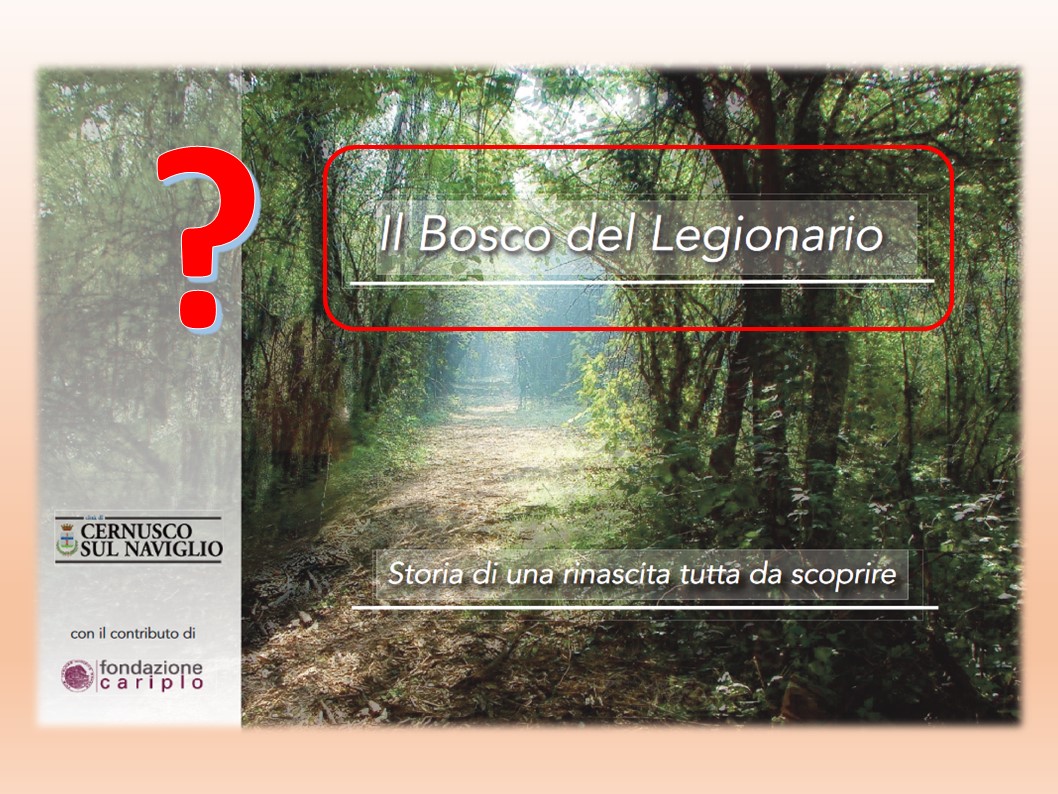

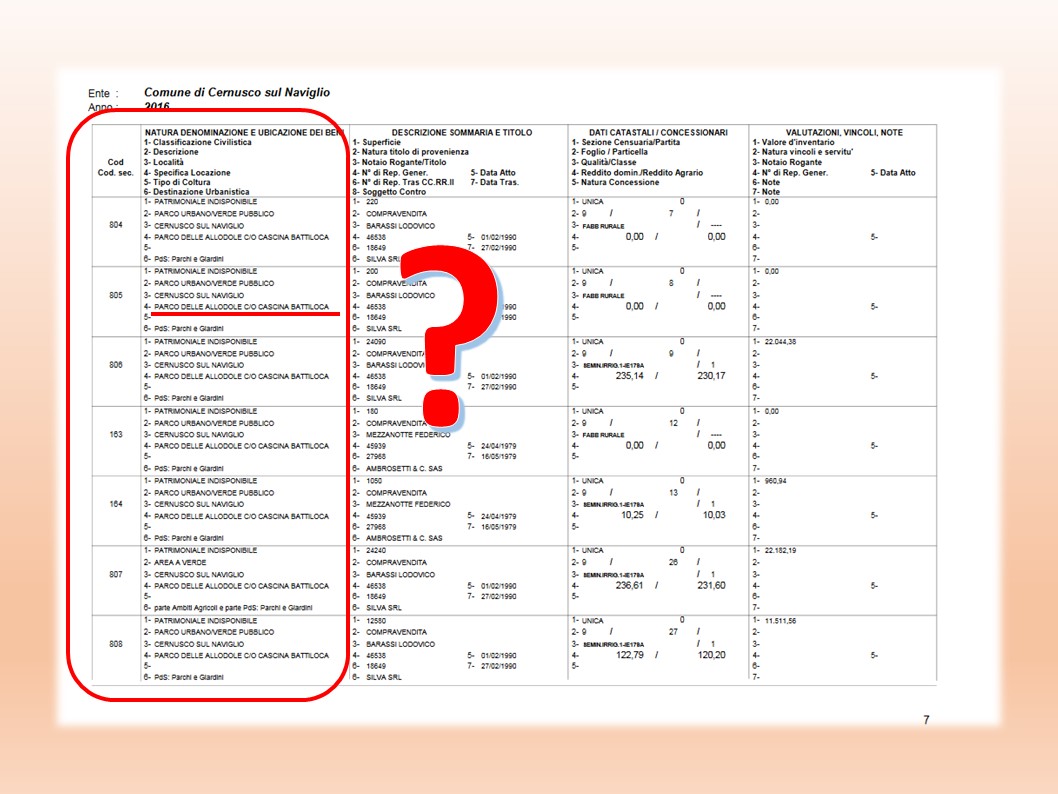

Lo scorso anno il nuovo proprietario fa richiesta al comune di Vimodrone di un permesso di costruire per un intervento di “riqualificazione ambientale, mediante riempimento del bacino d’acqua esistente con terra e roccia, installazione temporanea: di pesa a ponte interrata per automezzi, box adibito ufficio/pesatura e basamento per pulizia gomme automezzi”.

Il permesso viene concesso il 31 luglio 2018, la data ufficiale di inizio lavori è di maggio 2019, a luglio alcuni abitanti del palazzo che si affaccia sul lago si accorgono del cantiere a causa del taglio di diversi alberi e della realizzazione della strada ma, solo dopo l’emergere di polemiche sui social, l’amministrazione di Vimodrone puntualizza che l’autorizzazione riguarda “il riempimento della Cava con materiali puliti e il ritorno alla sua naturalità”. Il comunicato stampa non tranquilla affatto i condomini che si attivano per cercare di capire meglio cosa preveda il progetto, anche perché l’area ricade all’interno del Parco Locale di interesse Sovracomunale Est delle Cave.

Proprio in relazione al lavoro che come Bene Comune Cernusco abbiamo fatto sul PLIS siamo stati contattati dagli abitanti di Vimodrone, nel frattempo costituitisi in comitato, ed abbiamo fornito il nostro aiuto nella convinzione che paesaggio, l’aria, l’acqua non stanno nella disponibilità del proprietario dell’area o dell’amministrazione comunale ma, in quanto beni comuni, appartengono alla comunità.

E così viene fuori che i lavori sono iniziati senza gran parte della documentazione richiesta: non ci sono quindi elementi che attestino l’origine e la tipologia dei materiali di riempimento, né il piano di intervento che specifichi le modalità di salvaguardia della fauna presente nell’area oggetto dell’intervento.

Una relazione (datata luglio 2019) compare solo il 1 ottobre, è quindi posteriore all’inizio dei lavori, riguarda solo la fauna ittica del lago e delinea le modalità per interventi di cattura selettiva, ma evidenzia pure le numerose problematiche relative al trasferimento, soprattutto in relazione alla presenza delle numerose specie alloctone.

Nulla però si dice della sorte che toccherà a tutte le altre specie che comunque popolano o gravitano nell’area del lago che ormai è diventato un micro-ecosistema, dagli anfibi ai rettili, agli insetti, all’avifauna legata all’ambiente acquatico e non sino ai mammiferi, specie su cui non sono stati effettuati rilevamenti, né è previsto alcun monitoraggio.

Il riempimento del lago profondo 30 metri con 600.000 mc di materiale comporterà quindi la distruzione dell’ecosistema presente, oltre che una modifica sostanziale del contesto paesaggistico caratterizzato da più di cinquanta anni dalla presenza del lago di cava, elemento che viene evidenziato in tutti gli strumenti urbanistici (dal PGT, al PLIS, al PCTP).

Eppure viene spacciato come intervento di rinaturalizzazione.

600.000 mc in due anni: chissà se l’amministrazione ha fatto il conto di quanti camion al giorno comporti l’interramento, le sue ricadute sul traffico locale e sull’incremento delle emissioni in atmosfera. Un altro elemento legato alle esternalità di cui non si trova traccia nel procedimento autorizzativo.

Così come non si trova alcun riscontro rispetto ai problemi legati al fatto che il lago si trovi in una zona di ricarica dell’acquifero e ad elevata vulnerabilità, elementi che dovrebbero suggerire un adeguato piano di monitoraggio della falda ed un’analisi del potenziale rischio di inquinamento connesso all’immissione nell’acqua di materiali soggetti ad un controllo solo visivo in cantiere.

Nel progetto finale il lago non c’è più, al suo posto ci saranno gli alberi. Rinaturalizzato, dunque.

E qui ci fermiamo per il momento, perché c’è anche un grave problema di mistificazione del linguaggio, che distorce il senso delle parole sino a renderle irriconoscibili.

Alla prossima puntata, perché intanto gli amici del comitato di Vimodrone hanno ottenuto per il prossimo 28 ottobre un incontro con l’amministrazione.

Vi teniamo aggiornati.

a cura di Jasmine La Morgia

Non cè più alcuna manutenzione, tant’è vero che lo stesso sindaco Ermanno Zacchetti finisce per ringraziare la Protezione Civile per aver ripulito i sentieri dagli alberi caduti. E solo grazie all’intervento dei volontari della Protezione Civile che è quindi possibile attraversare il bosco del Fontanone, altrimenti impraticabile.

Non cè più alcuna manutenzione, tant’è vero che lo stesso sindaco Ermanno Zacchetti finisce per ringraziare la Protezione Civile per aver ripulito i sentieri dagli alberi caduti. E solo grazie all’intervento dei volontari della Protezione Civile che è quindi possibile attraversare il bosco del Fontanone, altrimenti impraticabile.

Ultimi Commenti: