Nell’ultimo mese, sono state fatte alcune osservazioni di una specie animale la cui presenza sul nostro territorio è rara ed occasionale.

La specie in questione è lo smergo maggiore (Mergus merganser), un’anatra tuffatrice di grosse dimensioni (lunghezza compresa tra i 58 e i 68 cm) il cui areale di distribuzione comprende l’Europa, l’Asia settentrionale e il Nord America.

(©Federico Belloni – All Rights Reserved)

Negli ultimi anni la specie ha mostrato una tendenza demografica positiva in Europa centro-meridionale, sia come nidificazioni che come svernamento.

Il medesimo trend si è osservato nella regione alpina e prealpina, dove il numero di nidificazioni accertate risulta essere in costante incremento negli ultimi anni, così come anche la presenza di gruppi di smerghi maggiori svernanti.

I luoghi prediletti da questa specie per la nidificazione li troviamo in aree forestali, lungo fiumi e laghi, sia prealpini che artificiali, con presenza di alberi maturi ricchi di cavità dove poter costruire il proprio nido, ma anche anfratti situati in pareti rocciose verticali affacciate sui bacini lacustri.

Questo anatide è una specie nidificante di recente immigrazione in Italia, il cui primo evento accertato e documentato di nidificazione risale al 1996 in Veneto.

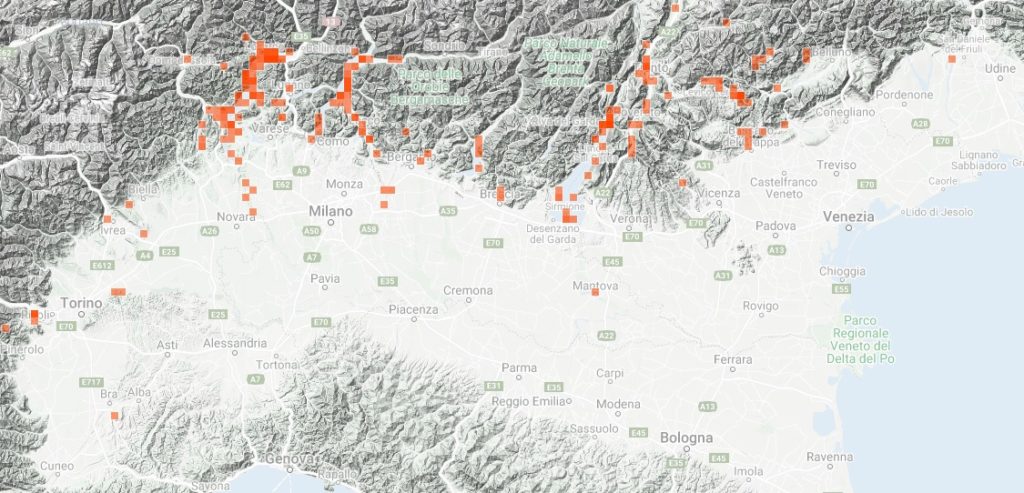

I luoghi di svernamento principali in Italia, attualmente, si trovano in Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia, nei principali bacini e corsi d’acqua.

Nelle ultime settimane, si sono ripetuti più avvistamenti di questa specie:

- 29 novembre 2020: due individui (femmina), osservati da Diana (*);

- 30 dicembre 2020: un individuo (femmina), osservato da Diana(*) presso la Cava Gaggiolo;

- 7 gennaio 2021: osservati 4 individui (1 maschio e 3 femmina);

- 14 gennaio 2021: osservati 3 individui (femmina);

- 16 gennaio 2021: un individuo (femmina), osservato da Federico(*).

È ancora da chiarire se si trattasse dei medesimi esemplari o di individui diversi che talvolta sono stati osservati in gruppo oppure isolati.

In tutti i casi, è altamente probabile che si trattasse di individui esclusivamente di passaggio, più che di individui svernanti nel nostro territorio, che magari hanno deciso di sfruttare il corso del Naviglio come corridoio in connessione con il fiume Adda, per poi spostarsi nei loro luoghi abituali dove superare l’inverno.

Inoltre, la presenza di diversi laghi di cava distribuiti all’interno del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) Est delle Cave, potrebbe essere stata una forte attrattiva per questi anatidi, essendo potenzialmente delle ottime aree di sosta per riposarsi e rifocillarsi (gli smerghi maggiori si nutrono infatti di pesci, principalmente).

La pandemia e le restrizioni da zona rossa tuttavia non ci hanno permesso di monitorare al meglio la situazione nelle cave (molte delle quali inaccessibili ai “comuni” cittadini interessati al monitoraggio di specie così interessanti).

Ma arriviamo al punto: perché vi stiamo parlando di questo anatide?

L’osservare questa specie deve renderci più consapevoli delle ricchezze, in termini naturalistici e paesaggistici, che il nostro territorio potrebbe potenzialmente offrirci.

Questa consapevolezza dovrebbe riguardare tutti noi, grandi e piccoli, naturalisti e semplici appassionati, ma soprattutto, deve riguardare chi attualmente fa parte e gestisce il PLIS Est delle Cave. Non è comunque una novità che il nostro territorio custodisca delle vere e proprie bellezze, alcune meno comuni e più particolari di altre.

Tutto questo nonostante ci troviamo in un contesto altamente urbanizzato, come la città metropolitana, in cui purtroppo si persegue ancora una politica volta alla continua urbanizzazione a discapito, spesso, delle aree verdi.

Qualunque sia stato il motivo della visita da parte degli smerghi maggiori, sicuramente una cosa ci insegnano: dobbiamo, tutti, imparare a proteggere e valorizzare il nostro territorio e le zone verdi rimaste che ci circondano.

E, perché no, cominciare ad invertire il trend di continua cementificazione, tutelare le aree verdi e favorire il recupero delle aree dismesse.

(*) Autori:

– Diana Sciandra, D.ssa naturalista

– Federico Belloni, Dr. naturalista.

Bibliografia:

Arturo Gargioni et al. (2013): Prima nidificazione di Smergo maggiore Mergus merganser (Linnaeus 1758) in provincia di Brescia (Lombardia). Natura Bresciana Ann. Mus. Civ. Sc. Nat., Brescia, 38: pp. 133-134.

BirdLife International (2018): Mergus merganser. The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Enrico Viganò et al. (2006): Prima nidificazione di Smergo maggiore Mergus merganser in Lombardia. Picus 32: pp. 115-116.

Fabio Saporetti (2019): Lo svernamento dello Smergo maggiore Mergus merganser in Lombardia nel periodo 2002-2018. Bollettino Ornitologico Lombardo online, numero 1.

Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterstrӧm (2015): Guida degli uccelli d’Europa, nord Africa e vicino oriente. Ricca Editore.

Marco Zenatello et al. (1997): Prima nidificazione di Smergo maggiore Mergus merganser in Italia. Riv.Ital.Orn. 66: pp. 207-210.

Marco Zenatello et al. (2009): Lo Smergo maggiore Mergus merganser nidificante in Italia: 1996-2008. Alula XVI (1-2): pp. 491-496.

Sitografia:

www.iucnredlist.org/species/22680492/132054083

www.iucn.it/scheda.php?id=-378269316

www.inaturalist.org

www.ornitho.it

Ultimi Commenti: